猫背を本気で治すには、どこを施術すべきか、考えてみた

猫背矯正の最上級クラスであるマイスター講座では、運動学から猫背をどう考えるかということについてシェアしております。

ただ漠然と「この施術をやればいい」という考えでは、なかなか改善まで導けません。

特に背骨って頚椎から仙骨・尾骨まであるわけです。

またその上には後頭骨、途中に肋骨があり、仙骨・尾骨の周りには腸骨が覆う形で骨盤を形成します。

また肩甲骨は、4つ足歩行における前足の骨盤の役割を果たしているわけですから、関与してくるはずですよね?

また接地面として支える足型も関与してきます。

よって姿勢を整えるのに、インソールを使う方も多く見受けられるのです。

だからこそ、猫背を治すのに、どこを施術すればいいのか、迷うわけです。

ここで猫背を本気で治すには、どこをどう施術すればいいのか、お伝えしようと思います。

目次

猫背を治すのに、「絶対これ」はない

現在いろいろな猫背本や治療法などが出ています。

しかしながら猫背を治すのに、「絶対これをやればいい」というものはありません。

そもそも患者様の身体は千差万別です。

子どもと大人とご高齢者では違いますし、性差もございます。

普段デスクワークをしている方と立ち仕事の方とでは、全く異なります。

ただ少し考え方を理解すれば、一目見ただけでどのポイントを施術すればいいのかわかってくると思うのです。

一目で「この人はどこが猫背の原因なのか」見極めること

これができるとあとがスムーズになります。

ただこうは言いますが、簡単なことではございません。

ここでいくつか考え方として、ポイントを列挙します。

1、凸凹の法則を理解しているのか?

身体は重力の関係上、物理的にどこかが出っ張ればどこかが凹むように作られています。

例えば反り腰の方を想像してみてください。

反り腰の方は、お尻が出っ張り(凸)、腰椎が反り(凹)、背中が丸まり(凸)、頭が前に出る(凹)わけです。

反り腰の方は、お尻が出っ張り(凸)、腰椎が反り(凹)、背中が丸まり(凸)、頭が前に出る(凹)

つまりどこかが出っ張ればどこかが凹むということを理解していれば、改善に導けるのです。

よって私たちはどうしても出っ張っているところばかり目がいきますが、出っ張っているところがあったら凹んでいるところを探して行くことが原則的なものなのです。

2、マクロとミクロの原理

また猫背の分析としてマクロとミクロの2つの視点で見ていく必要があります。

ここで言うマクロとは、「全体的に」、ミクロとは、「ポイントで」という意味です。

マクロの目線で見たときにどうなっているのか、だから全体的にこう施術しようという構想を練る。

そしてその後ミクロの目線で見て、具体的にどこをどう施術をすればいいのかを考えていく。

ここで細かい歪みなズレなどを見つけていくのです。

3、身体をどう使っているのか、確認する

猫背状態を作り出しているのは、正しい身体の使い方ができていないからです。

よってどう身体を使えばいいのかわかってくると、勝手にいい姿勢が作られていくわけです。

ただ患者様にそれを誘導するのは難しいものです。

よって私たちが正しい使い方に仕向けるようにするのです。

例えば「大股で歩くといい姿勢が作れるのに、大股で歩けない」という人がいた場合、たいていハムストリングスの硬さがあったりします。

その場合はハムストリングスの施術を行い、足を運びやすくするように誘導するのです。

チェックするべき箇所

1、骨盤

骨盤の角度1つで背骨の位置が決まります。

よって骨盤で全てが決まると思っても過言ではありません。

理想は骨盤を立たせることができるかです。

立たせた骨盤の上に背骨が乗る、この形を想定してみてください。

2、膝の位置

次に確認すべきは、膝の位置です。

膝というと関節の位置などを考えてしまうと思うのですが、膝は股関節の影響をもろに受けますから、骨盤角度とリンクするのです。

ここでは細かい説明は割愛しますが、膝が前に出ている、後ろにある、膝蓋骨が内側を向いている、外側を向いているなど確認していきます。

3、足

骨盤は背骨の土台ですが、足は身体の土台になります。

よって足型で姿勢が整うという方もいらっしゃるくらい、足は重要な要素になってきます。

アーチの形状や踵骨の角度、内外果の位置、外反母趾・内反小趾の状態なども見極めていく必要があります。

4、腰椎

そして骨盤の上の方に移動して、腰椎です。

腰の反り具合、ねじれ具合などを把握します。

※腰だけでブログがかなり書けてしまうので、ここではザックリとお伝えします。

5、背中

ここで「背中」という表現をしているのは、「背中=背骨ではない」ということをお伝えしたかったからです。

背中でも多くの方は、どう丸まっているのかを見ると思います。

しかし本来はどう丸まっているかよりもポイントになることがあります。

それは、1つは背中の固さ、もう1つは背中の歪みなのです。

背中の固さは大きく分けて2つ。

1)背骨の弾力性

つまり背骨の遊びがあるのかです。

この遊びがある人は猫背が治りやすいわけです。

※通常遊びがしっかりある方は、猫背にはならないのですが・・・

2)背中の筋肉の固さ

脊柱起立筋など、背中の筋肉は固くなっているケースが多いものです。

背中に負担がかかり、それを筋肉で支えているのです。

よって筋肉が固まっているのですね。

また背中の歪みは背骨だけではございません。

肋骨も歪みにつながります。

肋骨は変形を伴うので、結構厄介です。

6、肩

肩の場合、肩甲骨、上腕骨の位置を確認しつつ、同時にこの両骨の位置関係の場合、付随する筋肉がどうなっているのかを分析する必要があります。

肩甲骨だけの問題ではなく、肩甲上腕関節にズレが生じていることもあります。

この場合いくら肩甲骨を正しい位置に持って来ても、よくならないわけです。

7、頭の位置

頭の位置は思っている以上に複雑です。

特に前方・後方に移動していたり、左右への傾き、左右へのねじれ、前後屈など、これらが3次元に複雑に起きています。

また頭蓋骨自体が立体パズルです。

このような位置の不正が起きると、パズル自体が歪みます。

そして頭の位置は頚椎にも反映します。

頭と頚椎との関連性を考えて施術をしていく必要があります。

8、顎の位置

顎というと、顎が上がるなど考えると思いますが、顎関節自体のズレや下顎骨の変形が姿勢に影響することがあります。

まとめ

猫背矯正と言えども、ただ背骨だけやればいい、なんてことは全くございません。

あらゆる要素を踏まえつつ、その患者様の猫背の原因はどこか?こちらを把握して取り組む必要があるのです。

そうしないと、施術をした直後はいい姿勢が作れるが、すぐ元に戻ってしまうというものになってしまいます。

これでは患者様は納得しないですよね?

本物の姿勢の専門家になるために、取り組んでいただければと思います。

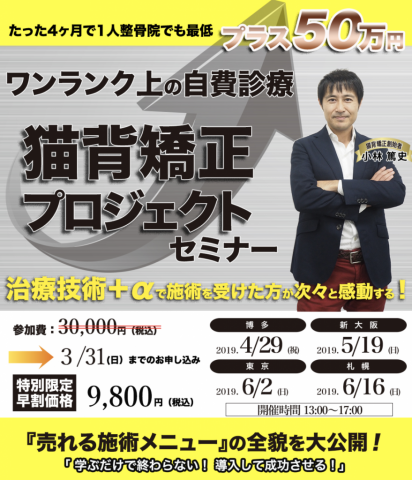

詳しくはこちらのセミナーにて、お伝えしております。